Positività dell’emozione negativa: Lars von Trier, il dogma 95 e la trilogia della depressione

«Un film dovrebbe essere come un sassolino nella scarpa»

«Gli artisti devono soffrire, il risultato è migliore»

– Lars von Trier

Anticonformista, provocatore, un bluff, genio, avanguardista, blasfemo, oltraggioso. Pochi registi contemporanei riescono a polarizzare critica e pubblico come fa von Trier, l’esemplificazione più chiarificatrice di questa dicotomia è quello che è accaduto a Cannes nel 2018: durante la proiezione della sua ultima fatica registica “La casa di Jack”, dopo dieci minuti dall’inizio della pellicola, più di un centinaio di persone sono uscite indignate dalla sala, finito il film gli spettatori rimasti invece hanno fatto partire una standing ovation.

A partire dagli albori, tutta la carriera del cineasta danese è scandita da una voglia di costruire distruggendo.

È proprio questa lo scopo del Dogma 95, il manifesto dell’ultimo vero movimento cinematografico, redatto da von Trier e Thomas Vinterberg: distruggere le convenzioni del cinema mainstream, cercando di contrastare il dilagare degli effetti speciali e degli investimenti miliardari nella settima arte. Niente luci, nessuna scenografia, assenza di colonna sonora, rifiuto di ogni espediente al di fuori della macchina da presa che doveva essere rigorosamente a mano.

Ogni film che aderiva a questo movimento (se ne contano 35) si apriva con il certificato del dogma 95, che somigliava a un diploma di laurea, spesso seguito dai titoli di testa volutamente artigianali. Questo certificato era l’autarchia contro l’industria di massa, il sassolino nella scarpa del cinema miliardario e di intrattenimento.

I primi film aderenti al movimento furono proiettati in anteprima al festival di Cannes nel 1998, ottenendo subito un effetto dirompente. Per la prima volta delle opere girate interamente con delle video camere digitali erano in concorso nel più importante festival cinematografico, aggiudicandosi addirittura uno dei premi più agognati (Gran premio della giuria per “Festen” di Thomas Vinterberg).

Infatti, la maggior parte dei film-dogma sono stati girati con delle videocamere digitali invece che con la tradizionale pellicola. Uno dei meriti unanimemente riconosciuti al movimento è proprio quello di aver dato credibilità al formato DV (digital video), sviluppato verso la metà degli anni ‘90 da un consorzio di imprese che comprendeva anche Sony e Panasonic. Soprattutto i numerosi riconoscimenti internazionali ed il grande successo di pubblico ottenuti da Festen (in Danimarca nella stagione 98-99 ha incassato più di Titanic di James Cameron) hanno creato un grande interesse attorno al digitale e molti registi si sono convinti ad utilizzare questo formato.

L’impiego del digitale abbassava considerevolmente i costi di produzione, basti pensare che rispetto alla pellicola, il DV aveva un nastro magnetico che poteva registrare fino a 90 minuti, mentre il caricatore classico della pellicola da 35mm andava cambiato ogni quattro.

Il movimento creato da von Trier e Vinterberg ebbe una risonanza senza limiti e fu proprio negli Stati Uniti (la patria di Hollywood) che la proposta danese fu accolta con maggiore entusiasmo: finalmente i giovani film-maker indipendenti si sentivano rappresentati, finalmente, a distanza di cento anni (la nascita del cinema risale al 1895) la settima arte poteva essere riportata alla sua essenza più intima: quella di rappresentazione della realtà.

Volendo stilare un bilancio, tuttavia, bisogna constatare come siano stati pochi i film aderenti direttamente a questo movimento che hanno ottenuto successo nelle sale o visibilità internazionale. Purtroppo la maggior parte delle opere-dogma sono state piccole produzioni che non hanno trovato alcuna distribuzione, così il 20 marzo 2005, von Trier e il suo socio Vinterberg firmano un documento che sancisce la fine di questo patto cinematografico durato dieci anni.

A distanza di 15 anni dall’ufficiale chiusura del patto, possiamo dire che il vero successo del Dogma 95 è stato quello di avere scosso l’ambiente cinematografico e di avere stimolato numerosi registi a confrontarsi con il video o con alcune delle limitazioni del Manifesto. Il movimento danese è stato soprattutto un invito ad evitare i cliché cinematografici, le scelte più facili, i modi soliti di raccontare una storia per immagini. Dogma 95 ha rappresentato e rappresenta principalmente un rinnovamento dell’arte cinematografica, dove attraverso dieci regole-limitazioni viene chiesto ad ogni regista di tornare al grado zero del cinema e di reinventarne il linguaggio.

Nel loro Manifesto, i fondatori, denunciavano infatti “certe tendenze” presenti nel cinema contemporaneo: attaccando quel tipo di cinema basato sull’illusione (made in Hollywood), basato sugli effetti speciali, le cui storie sono spesso solo un pretesto per mostrare le innovazioni in questo campo, un cinema che non riesce (o non vuole più) raccontare la realtà.

Terminata la parentesi DOGMA 95, Von Trier piomba in un baratro nero che vedrà la sua sublimazione nella trilogia della depressione costituita da: Antichrist (2009), Melancholia (2011) e Nymphomaniac (2014).

Si è detto come Lars von Trier sia un regista a cui piace giocare con il cinema rompendone le regole interne. Da sempre si cimenta col cinema di genere, ne prende alcune caratteristiche per approdare ad altro. Per questa trilogia realizza: un Horror, un Film di fantascienza, un film erotico, che in realtà sono tutt’altro. Sono metafore, il genere è solo il pretesto narrativo impiegato dal cineasta danese per parlare di sé e della sua depressione.

Se siete arrivati fin qui è mio dovere avvertirvi che adesso ci addentreremo, analizzando singolarmente ogni capitolo della trilogia della depressione, se decidete di proseguire non aspettatevi nulla di felice o vagamente allegro.

Antichrist (2009)

«Lascia ch’io pianga

mia cruda sorte

E che sospiri la libertà»

Antichrist si apre sulle note dell’aria più celebre di Handel, una metafora del dolore, la sintesi musicale di tutte le sofferenze che gli uomini sono costretti a patire. Il primo capitolo di questo trittico angosciante è senza dubbio la pellicola più cruda e provocatoria del regista danese.

L’opera è divisa in capitoli:

- Prologo-Pena

- Dolore

- Pietà

- Disperazione

- I tre mendicanti

- Epilogo

La trama è sviluppata intorno a due soli personaggi, moglie e marito, interpretati da Charlotte Gainsbourg e Willem Dafoe. Impegnati in un intenso atto sessuale non si accorgono del figlio piccolo che, svegliatosi, cade dalla finestra, morendo. Il resto degli eventi narrati non sono nient’altro che la reazione psicologica dei due personaggi a questo nefasto evento.

Per cercare di esorcizzare il dolore, i due protagonisti (che nel film non hanno un nome) si trasferiscono in un bosco chiamato Eden. È superfluo specificare che il nome scelto non sia casuale, una perfezione che tramuta in un labirinto di paura. Ciò che disorienta, è infatti constatare che Eden sia tutt’altro che un paradiso terrestre. Sembra piuttosto che la forza ultraterrena che lo governa sia una forza maligna, vendicativa e sadica. E questa malignità si riverserà tutta nella psiche della protagonista che, a mano a mano, rivelerà la propria natura distruttiva e un’innata cattiveria.

Il prologo, girato in uno slow-motion bianco e nero, mostra la morte del figlio. La peculiarità di questo tragico incipt sta nel fatto che la scena è totalmente priva di dolore. La musica di Handel e lo slow motion rendono morbida e delicata una sequenza terribile. Questo frame rappresenta la sintesi di tutta l’opera. Von Trier ci palesa da subito l’intenzione di non porre alcun freno alla propria libertà, proponendoci a sorpresa un dettaglio sessuale esplicito.

Vengono poi inquadrate tre statuine, i tre mendicanti (in riferimento alla favola serba “The story of the wonderful Beggars”) che portano i nomi Pain (dolore), Grief (ansia) e Despair (disperazione).

Il prologo e l’epilogo saranno gli unici momenti insolitamente leggeri di tutta l’opera. Per il resto, von Trier riuscirà molto bene nel farci immaginare le sensazioni di ansia, paura, insicurezza e panico che ha sofferto in quel periodo.

La tecnica registica di von Trier è quasi la stessa in tutti i suoi film, quasi tutto girato con la camera a mano (echi registici del DOGMA 95). Questa scelta di messa in scena risponde a un duplice intento: il primo è quello di darci fastidio facendoci venire il mal di testa, arrivando così a soffrire insieme ai protagonisti; il secondo motivo è per coinvolgerci maggiormente, poiché la ripresa a mano rende la regia più dinamica e immersiva, assistiamo impotenti a ciò che sta accadendo senza poter fare nulla per aiutare i personaggi.

Lo spettatore si trova davanti ad una sensazione di disagio che buca lo schermo avvolgendolo. Von Trier è attualmente uno dei pochi in grado di mettere in scena, in maniera così feroce e concreta, il mondo onirico/metafisico riuscendo così ad estetizzare il malessere conferendo una componente positiva alle emozioni negative.

Il film è girato quasi interamente in penombra. Il buio infatti infonde alla fotografia una situazione cromatica che rispecchia l’interiorità dei protagonisti.

Il montaggio audio, insieme ad alcune immagini rendono tutta la pellicola un climax, la cui intensità sale di pari passo con la caduta nel baratro di follia lucida dei due coniugi.

Altra componente da menzionare è la simbologia: la volpe, che in molte culture è portatrice di ipocrisia e disperazione; il corvo, simbolo di oscurità o dolore; il cervo che ha un valore ambivalente sia di luce che di angoscia (nel film il cervo che compare ha ancora attaccato un feto abortito).

Tutte queste allegorie sono coerenti con il dramma, utilizzate proprio in maniera dantesca, come se fossero le tre fiere. Il dolore è affrontato quasi religiosamente, come un martirio. Willem Dafoe è l’elemento razionale della coppia ma nonostante ciò, la follia irrazionale di Charlotte Gainsbourg dovuta alla depressione lo porterà (e con lui anche noi) in un limbo di sofferenza psichica e anche fisica.

Fotogramma di una scena di delirio onirico tratta dal film Antichrist di Lars von Trier (2009)

Melancholia (2011)

Dopo aver decostruito l’orrore, von Trier, non soddisfatto, decide di decostruire la fantascienza, mescolandola perfettamente al suo solito stile drammatico. Il secondo tassello della trilogia della depressione, anche più bello del suo predecessore, è visivamente un capolavoro. In questa fatica registica, il danese riesce a fondere ancora meglio il suo stile con quello vecchio del dogma 95, riuscendo a descrivere ancora meglio un disturbo psichico: la Melancholĭa.

Melancholia è la storia di due sorelle: Justine (Kirsten Dunst) e Claire (Charlotte Gainsbourg). Dopo l’intro, ancora con uno slow-motion meraviglioso, assistiamo al matrimonio non semplice di Justine che finirà in tragedia. Dopo la cerimonia, Justine, in forte crisi depressiva, viene ospitata dalla sorella per riprendersi.

A questo punto vi starete chiedendo “dov’è in tutto questo la fantascienza?”

I protagonisti scopriranno nel corso della pellicola che il pianeta Melancholia si sta pericolosamente avvicinando al nostro pianeta e, a partire dalle prime scene, Von Trier ci dice subito che “Il Melancholia” spazzerà via la terra una volta che avrà impattato con essa. Anche in questo caso, il genere fantascientifico è solo un pretesto per mostrare lo stato emotivo, il disagio del regista stesso.

La Melancholia è un disturbo depressivo maggiore, con un apparentemente immotivata tristezza, deliri pessimisti, motivazione azzerata, paralisi psicosomatica. Von Trier riesce in maniera perfetta a rendere, attraverso la metafora dell’impatto del pianeta, l’idea della pesantezza di una malattia che gli altri non capiscono. Quando sei affetto da un disturbo psicologico simile, sei inerme e gli altri non riescono a capirlo.

La fotografia di Melancholia è cromaticamente agli antipodi rispetto a quella cupa di Antichrist. La scena del matrimonio ha dei colori molto caldi, con una fotografia lussureggiante quando serve, volta a mostrarci l’agiatezza e la casta sociale della famiglia, riuscendoci perfettamente. La seconda parte invece è tutta giocata su toni freddi, non c’è alcuna traccia di calore, i blu sono glaciali, i verdi spenti come lo sguardo della protagonista Justine. Eppure, tra queste anime sperdute, il primo che cede alla paura è apparentemente il più solido: il padre di famiglia, il ricco e colto John (Kiefer Sutherland), colui che dinanzi all’avanzare del pianeta Melancholia verso la terra si affida alla fede cieca verso la scienza, fede che verrà tradita, portandolo al gesto estremo: il suicidio.

Nell’iconografia iniziale che apre il film, la stessa Justine viene trasportata da un ruscello con l’abito da sposa. Questa sequenza ricorda tanto Ophelia dipinta da Millais: la caduta nella follia di Ophelia è infatti paragonabile a quella di Justine.

Sotto: Ophelia di John Everett Millais

«La terra è cattiva e non dobbiamo addolorarci per lei»

– Justine

Questa frase riassume non solo Melancholia, ma tutto il cinema di Von Trier, fatto di individui orribili che compiono gesti ancora più atroci.

La scena iniziale della distruzione del pianeta è senza dubbio una delle più importanti, il fatto che il regista ci dica subito come andrà a finire il film, non fa che aumentarne il pessimismo. Serve per dimostrarci che non c’è via di uscita sia per il nostro pianeta, sia per la psiche di una persona affetta da depressione maggiore. Quando pensi di non poter guarire mai: tremendo, terribile, ma allo stesso tempo artistico e favoloso nel cinema di von Trier, che con questo film ha raggiunto l’acme della sua estetica del malessere.

«Io.. arranco tra tutti quei fili di lana grigi che mi si attaccano alle gambe. Sono così pesanti da trascinare»

La perfetta messa in scena della sequenza iniziale di Melancholia permette a noi spettatori di visualizzare concretamente il malessere incorporeo e astratto di Justine, che, per tutto il film cerca di trovare le parole per farci capire la sua condizione psichica.

Nymph()maniac (2014)

Terzo e ultimo capitolo della trilogia della depressione, Nymphomaniac è ancora una volta un’opera che, fingendo di parlare con il linguaggio del genere, dice altro: dove per “altro”, come per i due film precedenti dobbiamo intendere Lars von Trier. Nymphomaniac è un film pregno di pornografia nella sua buona concezione, che affronta l’intera vita di Joe, una ninfomane, interpretata ancora una volta da Charlotte Gainsbourg. Il film si articola attraverso i flashback dei racconti che Joe narra a Seligman, un uomo che l’ha trovata esanime per strada.

Per concludere la trilogia della depressione Von Trier realizza un’opera titanica, un’epopea sulla psiche del sesso: due film da due ore e una versione Uncut di cinque ore e mezza. Il cast è semplicemente perfetto: Uma Thurman, Stellan Skarsgård, Shia Labeouf, Willem Dafoe, Christian Slater e Stacy Martin che interpreta Joe adolescente.

Per analizzare questa stupenda poesia esplicita bisogna partire dal valore che il regista dà al sesso. Spesso il termine “pornografico”, esattamente come la prostituzione (termine da cui deriva etimologicamente) viene usato come etichetta negativa senza motivo e Von Trier, ormai arrivato all’apice del successo, vuole scuoterci attraverso tutto questo sesso esplicito e fare urlare allo scandalo tutti quelli che Pasolini avrebbe definito in un solo modo: bigotti.

Il sesso è mostrato nella sua componente più poetica. Sembrano dei versi scritti per elogiare e al tempo stesso criticare l’atto sessuale, che, esattamente come l’arte, vive di questa duplice essenza mistica. Il tutto viene inquadrato con un equilibrio estetico nella messa in scena, che ricorda i quadri rinascimentali.

Nymphomaniac parla di Lars von Trier, parla della rilevanza che riconosce allo storytelling, al come raccontare storie: è un film che – come “Il Decameron”, come “I racconti di Canterbury”, come “Le mille e una notte” (che non a caso vengono citati) – è costituito da una raccolta di racconti in cui c’è una cornice che giustifica la narrazione multipla (i giovani in campagna per sfuggire la peste, i pellegrini che si recano al santuario di Canterbury, Sherazade che narra le favole al sultano, qui l’incontro tra Joe e Seligman).

Joe racconta, Seligman commenta, è la didascalia che ne arricchisce la lettura, non solo, contribuisce alla narrazione (i suoi discorsi si traducono in immagini; all’inizio vediamo lui bambino che prende dalla libreria il testo sul pescatore provetto; le sue fantasie si tramutano in miniracconti). Joe e Seligman, come Lei e Lui in Antichrist, come le sorelle di Melancholia, sono due istanze interiori di Lars che dialogano tra loro e i personaggi che evocano sono marionette che vengono mosse tra due poli: il sesso contro l’amore, il sacro contro il profano, la pratica contro la teoria (e anche il fornicare contro l’astinenza), l’uomo contro la donna, l’istinto contro la ragione, il porno contro il dramma, il basso contro l’alto; da un lato Von Trier lancia l’esplicita rappresentazione del sesso, dall’altro la sorregge con digressioni erudite, da un lato propone l’esperienza, dall’altro la puntella con la cultura.

«Le qualità umane possono essere indicate da una sola parola: “ipocrisia”. Spesso elogiamo chi parla bene ma si comporta male e denigriamo chi parla male ma si comporta bene.»

– Joe

Se una delle caratteristiche dell’arte contemporanea è quella di produrre oggetti che assumono valore solo in un determinato contesto, mettendolo in crisi, ponendosi in dialogo, svestendo l’aura dell’opera d’arte per farsi oggetto perturbante, dispositivo di svelamento delle dinamiche dell’arte stessa, del suo mercato, dei suoi luoghi di culto, Lars von Trier è colui che, come nessun altro, nel cinema di oggi importa la medesima missione. Testo, pretesto, paratesto, contesto si fondono e confondono incestuosamente, in una performance all’insegna sistematica del paradosso, di un contraddirsi incessante, essenziale, e di un’ironia demistificante, e dolorosa che culminerà in un finale crudele e disumano.

In conclusione di questa discesa nell’orrido, non dovrebbe più stupire la serie di etichette affibbiate al regista danese, i film di von Trier sono difficili da descrivere e da analizzare, sono film artistici in ogni senso e sono film che raccontano l’umanità attraverso lo sguardo di un regista pazzo, folle, anche cattivo, ma che fa della sua cattiveria un punto artistico. Le sue pellicole, in un modo o nell’altro riescono sempre a sorprenderci. A partire dagli anni ’80 ad oggi, è uno dei registi migliori che abbiamo in attività, un vero genio che ha saputo giocare con il cinema e con i sentimenti, un europeo che è arrivato ad essere famoso in tutto il mondo con il cinema d’autore riuscendo ad incidere senza anestesia gli strati più duri dell’essere umano, cercando di trovarvi un’anima.

Antonio Nicolì

21 anni, studente di scienze della comunicazione, appassionato di arte in tutte le sue forme, specialmente la settima.

Potrebbe anche piacerti

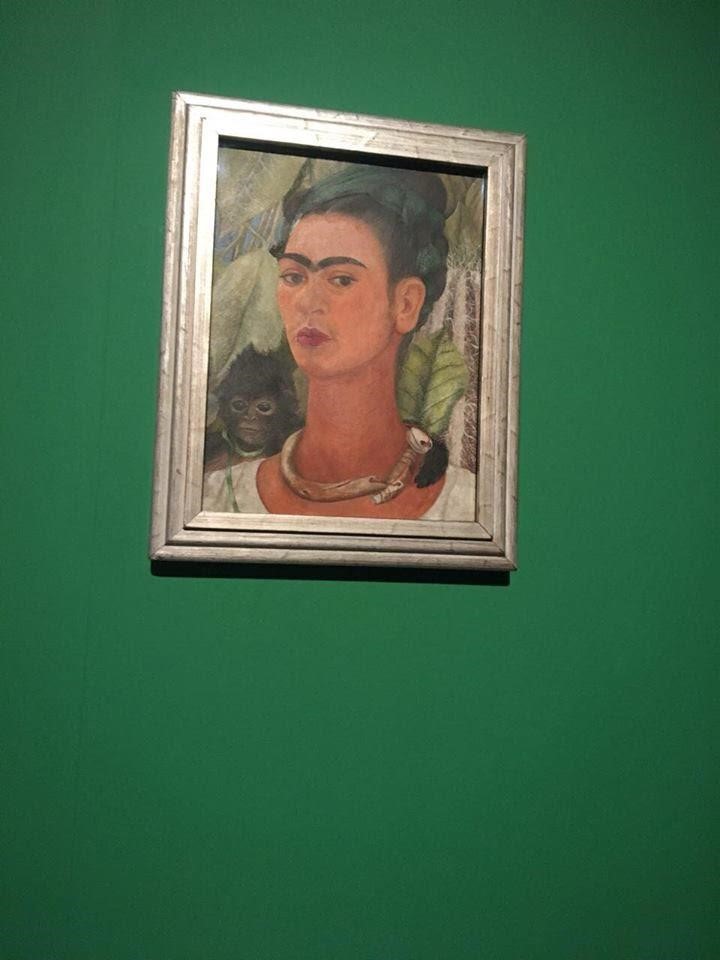

Il mainstream fridakhaliano

7 Maggio 2018

Elogio ai perdenti nel cinema di Joel e Ethan Coen tra commedia nera, Noir e Dramma

3 Dicembre 2021

2 commenti

Vincenzo Caragnano

Di livello, come sempre ❤

Nicolò Pastano

Articolo molto diretto, chiaro e pulito in tutti i suoi punti. Non ci si aspetta che un’analisi dettagliata da un professionista come te.